如果把智慧园区比作人体,各类管理系统就是支撑运转的"器官"——它们既独立运作又协同配合,共同维持园区的健康运行。

现代智慧园区系统就像一套精密的中枢神经,通过数字化手段将分散的管理模块串联成有机整体。以资产管理系统为例,它能像记账本一样实时记录楼宇、设备、车位等资产状态,从采购、分配到报废的每个环节都有迹可循。智能租赁系统则像24小时营业的"租赁超市",企业用户通过手机就能完成合同签订、费用支付、工位预约等操作。当设备出现故障时,运维平台会像医生诊断病情般自动分析问题,联动维修团队快速响应。这些系统通过数据桥梁实现互联互通,让园区管理者能像查看体检报告般清晰掌握运营状况,为决策提供可靠依据。

如果把智慧园区比作人体,系统架构就是支撑运转的骨骼和神经网络。整个架构通常分为四层:最底层是物联网感知层,遍布园区的传感器就像触角,实时采集温度、能耗、设备状态等数据;中间层是网络通信层,5G和WiFi6组成的"高速公路"让数据秒速传输;平台层相当于大脑,资产管理系统、招商租赁平台、运维监控模块在这里协同工作;最上层则是应用服务层,租户通过手机APP就能完成报修缴费,物业人员坐在中控室就能掌握全园区动态。这种"感知-传输-处理-应用"的架构设计,就像搭积木一样灵活,既能兼容老园区改造,也适配新建项目的定制需求。举个简单例子,当空调传感器发现某楼层温度异常,数据会立即传送到运维平台,系统自动调取设备档案分析故障原因,同时向工程人员派发工单——整个过程完全不需要人工干预。

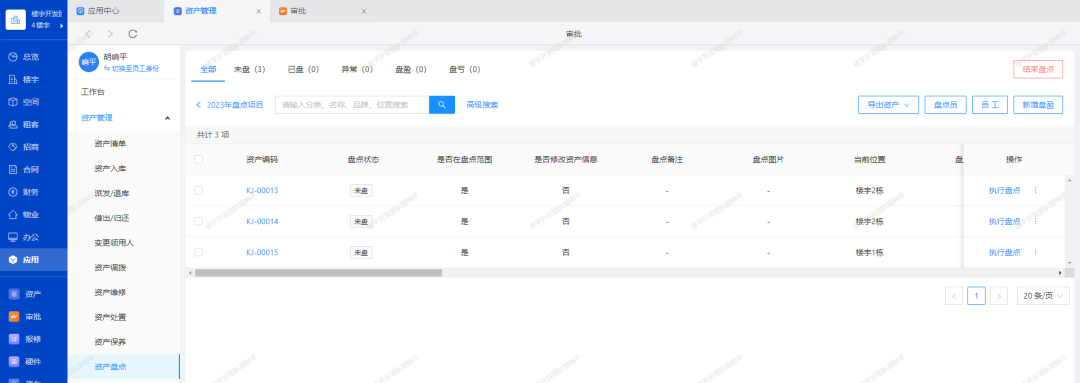

传统园区资产管理常面临台账混乱、设备状态难追踪等问题。智慧园区系统通过搭建数字化管理平台,将资产从采购、入库到日常使用、维修保养直至报废的全流程纳入线上管控。运营人员只需扫码或录入设备编号,就能实时查看每台电梯、空调机组的使用年限、维修记录及折旧情况,像查快递物流一样清晰掌握资产动态。对于工业园里的大型设备,系统自动推送保养提醒,避免因漏检导致的停机损失;在物流园区,叉车、托盘等高频使用资产的流转路径会被自动记录,配合电子合同管理,有效降低资产丢失风险。更值得关注的是,系统还能结合历史数据预测设备更换周期,帮助写字楼运营方提前规划维修基金使用,避免因设备集中报废导致的资金压力。这种贯穿资产"生老病死"的全链条管理,让园区从"救火式"维护转向预防性维护,真正实现资产价值的最大化利用。

想象一下租办公室像网购一样方便——这正是智能租赁系统带来的改变。这套系统能帮产业园、物流仓、写字楼里的房东和租户解决各种头疼事。比如工业园区的招商人员再也不用手动更新表格,系统自动推送闲置厂房面积和价格,企业主在手机上就能360度看房,连消防通道位置都能查清。公寓管家最发愁的合同问题也简单了,电子合同自动生成租期、押金条款,租客刷脸签约后,系统准时提醒续约或退租,还能一键开电子发票。更厉害的是,这套系统和门禁、停车系统连着用,企业刚签完租赁合同,员工的车牌就自动录进停车系统,连钥匙都不用领。数据显示,用上智能租赁系统的园区,空置率平均下降23%,租户投诉量减少四成——毕竟系统把水电费计算误差控制到了小数点后两位,谁还会为五毛钱扯皮呢?

现在的园区就像会"呼吸"的智能生命体,楼宇运维数字化平台就是它的神经系统。通过给电梯、空调、消防设备装上传感器,管理人员在电脑前就能看到设备心跳——实时运行温度、能耗曲线、故障预警信息自动推送到屏幕上。当中央空调出现异常震动时,系统不仅会弹窗报警,还会自动生成维修工单派发给最近的维保团队。

| 传统运维方式与数字化平台对比表 | 对比维度 | 传统人工巡检 | 数字化运维平台 |

|---|---|---|---|

| 故障响应速度 | 2-4小时(依赖人工发现) | 实时自动报警(<5分钟) | |

| 设备寿命管理 | 按固定周期维护 | 根据实际损耗智能调整计划 | |

| 人工成本占比 | 占总运维费用40%-60% | 降低至20%-30% | |

| 能源浪费情况 | 月均能耗波动率±15% | 控制在±5%以内 |

举个具体例子,某产业园给每部电梯加装智能监测模块后,维修人员通过手机就能查看钢丝绳磨损数据。系统自动比对历史数据发现,3号楼货梯的制动器磨损速度异常加快,提前两周预警更换配件,避免了一次可能引发停运的重大故障。这种"预判式"维护让设备停机时间缩短了68%,园区企业再也不用担心货物运输被意外中断。

智慧园区里的安全防控就像给园区装上了"电子保镖"。通过人脸识别门禁搭配AI视频分析,能实时识别陌生人员异常行为——比如有人长时间在设备间徘徊,系统就会自动弹窗提醒保安查看。消防预警更聪明了,物联网传感器不仅能感应烟雾浓度,还能联动摄像头确认火情位置,比传统报警器反应快3倍以上。电动车棚装了温度监测装置,电池温度超过60℃就会触发喷淋系统,把火灾隐患直接按在"萌芽期"。最厉害的是这套系统会"自我学习",通过分析半年内的安全事件数据,能预测哪些区域下周可能出现高空坠物风险,提前给物业发送检修工单。

园区里的电表、水表、空调机组这些设备要是能"开口说话",管理人员估计能省不少心。智慧园区的能耗监测系统就像给园区装了个"智能电表",能实时盯住每栋楼的用电量、用水量,甚至细化到每个楼层的照明能耗。比如产业园的中央空调,系统能自动识别早晚高峰时段,配合温度传感器调整运行功率,避免"大马拉小车"的情况。更聪明的是,当监测到某个区域长时间无人时,照明和通风设备会自动进入休眠模式,这种"设备联动"的设计,相当于让机器们学会了"团队协作"。

物流园区的冷库管理就是个典型场景。监测系统发现某间冷库温度异常升高,会立即联动制冷机组加大功率,同时向运维人员推送警报,整个过程比人工巡查快至少半小时。对于写字楼来说,电梯的运行时段也能和打卡数据挂钩——早高峰前提前启动多部电梯,午休时段则自动减少运行数量,这样既保证效率又省电。据实际案例统计,这种精细化管控能让园区平均节省20%的用电量,设备寿命还能延长15%左右。

智慧园区每天产生的海量数据就像一座金矿,关键在于如何高效开采。通过部署在园区各个角落的传感器和业务系统,从空调运行状态到电梯使用频次,从停车位周转率到会议室预定情况,这些看似零散的数据经过清洗整理后,在可视化数据看板上呈现出清晰的运营脉络。比如某工业园区发现,凌晨2-4点部分生产设备仍保持高能耗状态,结合设备维保记录分析后,及时调整了设备维护周期,单月电费直降12%。对于招商团队来说,系统自动生成的客群热力分布图和租金敏感度模型,让定价策略从“经验判断”升级为“数据说话”,某科技园区正是利用这项功能,将空置率从18%压缩到7%以内。这种实时更新的数据决策体系,让管理人员就像握着园区运营的“导航仪”,随时根据数据反馈调整前进方向。

园区里的日常管理工作就像流水线上的齿轮,现在有了自动化系统加持,这些"齿轮"能自己转得更顺畅。以某工业园为例,过去处理一份租约要跑5个部门盖章,现在通过电子合同系统,租户在手机上就能完成身份认证、条款确认和电子签名,整个流程从3天缩短到20分钟。物业报修更是实现"零跑腿"——租户在APP提交问题后,系统自动识别故障类型,优先派单给对应工种的维修师傅,还能实时推送维修进度。更厉害的是费用结算环节,每月1号系统自动生成水电费账单,直接关联电子发票推送到租户账户,欠费超3天就会触发智能催缴提醒,这让园区的费用收缴率从82%飙升到98%。这种"无纸化+自动化"的组合拳,不仅让管理员告别了成堆的纸质文件,更重要的是把人为失误概率压到了0.3%以下。

通过整合资产全周期管理、智能租赁、安全风险管控等核心模块,智慧园区系统为各类园区运营带来了看得见的改变。从工业园的设备联动管理到写字楼的能耗监测,系统用数字化手段把传统管理模式中“跑断腿”的活变成了屏幕上的实时数据。无论是物流园需要提升资产周转率,还是公寓楼想要实现自动化抄表收租,这套方案都能像拼积木一样灵活适配。通过电子合同和招商管理系统,园区不仅能快速完成租户签约,还能用大数据预测空置风险,真正把运营效率和安全管控水平提到了新高度。

智慧园区系统包含哪些基础模块?

系统通常包含资产管理、租赁管理、运维监控、能耗分析及安全预警五大核心模块,支持园区日常运营的数字化覆盖。

如何通过系统提升资产周转效率?

智能租赁系统可自动匹配租户需求与空置资源,结合电子合同快速签约,减少空置周期,同时数据分析功能帮助优化定价策略。

老旧园区改造能否接入智慧系统?

支持模块化部署,现有设备可通过物联网网关实现数据采集,楼宇自控系统也能逐步升级,无需大规模更换硬件。

园区安全管理有哪些技术保障?

系统整合视频监控、门禁管理、消防联动等功能,AI算法可识别异常行为并触发告警,实现风险实时响应。

能耗监测能节省多少运营成本?

通过实时监测水电燃气消耗,结合设备联动策略(如空调分时调控),平均可降低能耗15%-30%,数据看板直观展示节能效果。

系统是否支持多园区统一管理?

支持云端部署模式,总部可通过管理中枢查看各园区运营数据,统一调配资源,并自定义分级权限适应连锁化需求。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用